Wer Krebs hat und operiert wurde, durchläuft weiter eine Achterbahn der Gefühle. Dabei schwingt vor allem die Angst mit, dass es zu einem Wiederauftauchen von Krebszellen (Rezidiv) oder Tochtergeschwülsten (Metastasen) kommen könnte. Ergänzende Chemotherapie kann von Vorteil sein, kann aber auch Nebenwirkungen haben. „Wunsch jedes Patienten und jeder Patientin ist es, dass die Krebstherapie ein Maximum an Wirkung und ein Minimum an Nebenwirkung bringt“, wie Amin El-Heliebi von der Med-Uni Graz im Gespräch mit der APA erklärte.

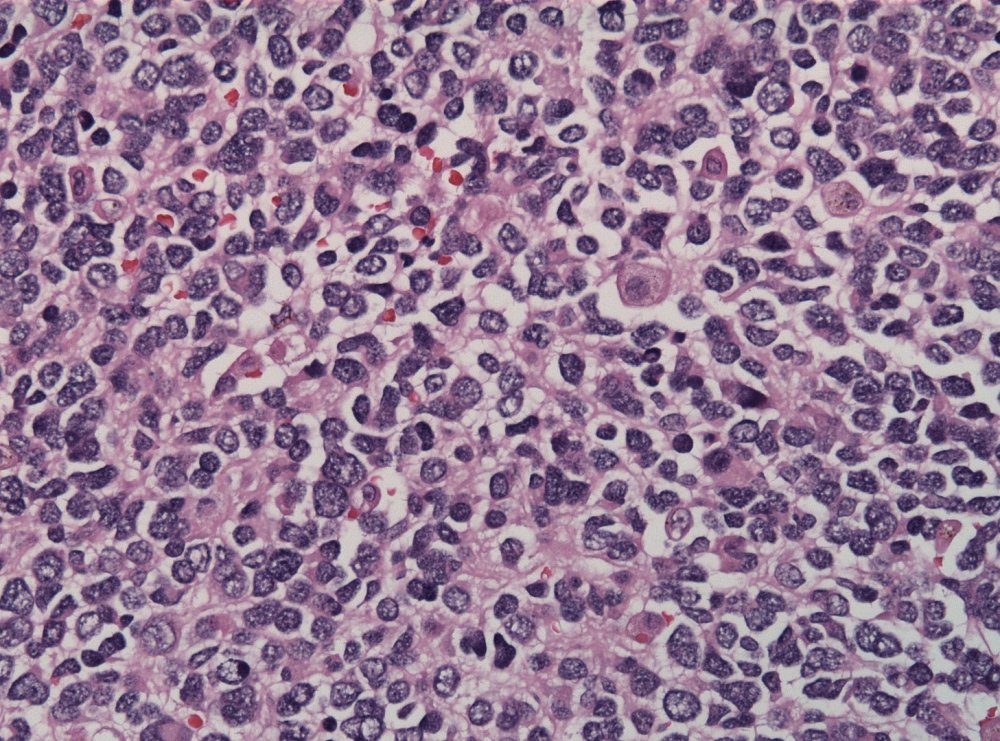

Gewebeentnahmen aus dem Tumor und Blutuntersuchungen liefern wichtige Informationen für Diagnose und Therapie. Ausschlaggebend sind molekulare Veränderungen innerhalb des Tumors. Je umfassender das Wissen über die molekularbiologische Dynamik ist, umso maßgeschneiderter könnte die Behandlung ausgerichtet werden. Hier kommen die Histologie - die sich ursprünglich auf das Gewebe spezialisiert hat - und neue Techniken, die auf der Genomik basieren und das Fach revolutionieren, zum Einsatz: Zum einen die Flüssig-Biopsie (Liquid Biopsy). Sie kann Blutproben auf zirkulierende Tumorzellen und zellfreie zirkulierende Tumor-DNA hin untersuchen. „Die damit ermöglichte Analyse hat sich zu einem vielversprechenden Werkzeug der Präzisionsonkologie entwickelt“, schilderte El-Heliebi.

Dennoch bleibt etwa nach einer Darmkrebs-Operation die Entscheidung für oder gegen eine begleitende Chemotherapie schwierig. Biomarker, die über Prozesse im Gewebe Auskunft geben, wären auch hier vorteilhaft, sagte El-Heliebi. Sein Team am Grazer Lehrstuhl für Zellbiologie, Histologie und Embryologie geht davon aus, dass die räumliche Gewebezusammensetzung des ursprünglichen Tumors solche Biomarker enthüllen kann. In einer Pilotstudie konnte das Team dies untermauern.

Situ-Sequenzierung (ISS) im Einsatz

In der Studie wurden Gewebeproben von Darmkrebs-Patienten mithilfe der sogenannten In-Situ-Sequenzierung (ISS) untersucht. Mit dieser Technologie werden genetische Gegebenheiten (z. B. Mutationen) und biologische Prozesse (Tumorgeschehen) am Gewebeschnitt als Lichtsignale sichtbar. Dazu wird die in der fixierten Gewebe- oder Zellprobe enthaltene mRNA direkt sequenziert. „Bei herkömmlichen Sequenzierungen wird die mRNA analysiert, nachdem sie aus ihrer Umgebung entnommen wurde. Dabei wird das Gewebe zerstört“, wie der Grazer Histologe erklärte. Die neue Technologie erlaubt es, direkt am Gewebe zu sequenzieren, ohne dieses zu zerstören. El-Heliebi spricht wegen der nun möglichen räumlichen Verortung in diesem Zusammenhang von „Spatial Histology“, Experten aus der Genetik verwenden auch den Begriff „räumliche Genomik“.

Entwickelt wurde die Methode, die mehrere fluoreszierende Farbstoffe verwendet, um die mRNA anzuzeigen, in Schweden. Die leuchtenden mRNA-Pünktchen werden digital verarbeitet und mithilfe von bildgebender Technologie „gelesen“. Die weiterentwickelte Methode - HybISS - hat El-Heliebi in Schweden gelernt und nach Graz gebracht. Sie ermöglicht die gleichzeitige Untersuchung Hunderttausender Zellen eines Gewebeschnitts hinsichtlich der räumlichen Verteilung von Genprodukten. Deren Häufung an bestimmten Stellen im Gewebe lässt darauf schließen, dass dort Prozesse ablaufen - womöglich solche, die mit Streuungen von Tumorzellen einhergehen.

Im Zuge der jüngsten Studie, in der die Grazer Forschenden mit Kollegen aus Stockholm kooperierten, wurde mithilfe der In-Situ-Sequenzierung eine Signatur identifiziert, die auf mögliche Schwachstellen im Tumor hindeutet. Diese könnten Angriffspunkte für künftige Therapien werden, schilderte der Grazer Forscher. Mit einem selbst entwickelten Analysetool (Genes-To-Count, GTC) konnten die aktiven Gene identifiziert und räumlich exakt zugeordnet werden.

„Die Methode hilft zu verstehen, welche Zellen im Kontakt mit Krebszellen sind. Und daraus kann man dann schließen, was im Primärtumor passiert, damit Tumorzellen ins Blut gelangen können“, führte El-Heliebi aus. Auch darüber hinaus eigne sich die „Spatial Histology“ für eine Vielzahl von Fragestellungen, „von der Grundlagenforschung, über zellbiologische Aspekte der Plazenta und Schwangerschaftserkrankungen bis hin zur Frage des Mikrochimärismus“, wie der Experte betonte.

Die Zukunft der Histologie wird am 11. und 12. September am Jubiläums-Symposium „150 Jahre Histologie in Graz“ diskutiert. https://www.medunigraz.at/events/detail/symposium-150-jahre-histologie-in-graz